強制振動

表記方法は滅茶苦茶です。

いずれ清書するかもしれません。

ついで、明らかに間違いがあります。×が打ってあります。

再開してからは、『オイラーの贈物』の後半に当たる範囲は大学数学になりまして、(※かつては2行2列までの数列であれば高校数学の守備範囲でしたけど)

行列やら微分方程式やらをやることになりました。

ちゅうことで昨年は「あんま詳しく書いてないし、いまひとつピンとも来ん、ここはこういうもんだくらいで文章理解に留めておこう」ということですませてしまった強制振動の下りの箇所です。

式としては、非斉次線形微分方程式という、まあ『虚数の情緒』と高校あたりの著書で読み進めていった場合ではわけのワカラン類いに入ります。

がしかし、大学に入ってきますと、著書内にあるように微分方程式の中では簡単な部類に入ります。

いやまあその前の変数分離とか、微分では積、合成関数やらの微分を逆パターンで部分やら置換積分でいかし通すとか、

いろいろそっちの方がワカランということはなくなったけど難しい。

いや、或いはその後に訪れる様々な微分方程式をさして簡単な部類に入るとしているのか。

ところで『虚数の情緒』ではこの強制振動、解にコサイン3っつ入っとる。当時さっぱりワカランくてそういうのとは別に何とかオメガマイナスオメガ小文字分のエフだけは導出して、

見ないふりをしておりました。

もし仮に著書内の「なぜにコサイン3っつ、どうやったらこれが導き出せるのか?」にはまってしまった場合は早い脱出方法は『オイラーの贈物』です。

こちらに行列式を用いた微分方程式の計算方法で紹介されています。

※あと、エフ以降のコサインーコサインの2つ出る場合が前野教授の『物理数学』の多変数関数の微分なんちゃらに詳しく出ています。

加えて共振も詳しすぎて却って分かり辛いんじゃないかというかんじできっちりやられております。

ここでは、わりかし難度のないような方法だけ紹介しておきます。なので抵抗は与えておりません。

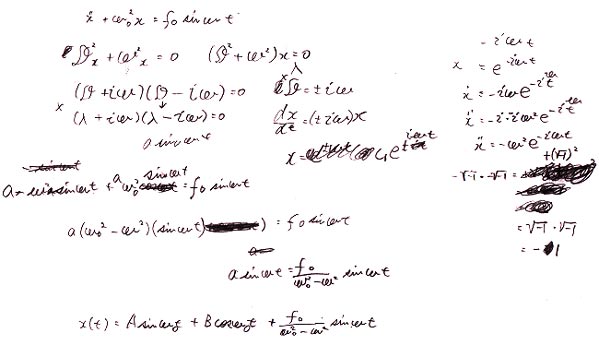

とりあえず先ずは斉次の時の一般解を出します。ここまでしなくても以前でAsinωt+Bcosωt出してますのでそれの流用です。

それであとは特解加えた形での非斉次線形微分方程式の一般解を出すわけですけど、これはまあ線形ですので一次式と見立てまして、

厳密に適応される条件やら言えとなるとごにょごにょになって大変なんですけど、方程式足しあわせて解を求める状況を思い浮かべると

納得できそうな気がします。ここでもそれが適用できますという話です。

それを証明しろともしも問われますとすごおく面倒な計算をしないといけません。

ついでにいいますと、上記は物理の教科書でもさらっと答えを出しているのと大体同様な感じですけど、

これですら実際微分方程式の教科書の例題と同様の手順をとって行きますと途中、係数ωが数字とかじゃありませんので

数学的な手順をきっちりやるとよっぽど慣れた人以外はどつぼに嵌る可能性があるかもしれません。

これは『虚数の情緒』での調和振動子での完全解の導出過程の手順の多さからお分かりいただけるように思います。

続きとして左辺は解をaサインωtと見立てまして代入して特別解出します。都合よく微分無しと2階微分ですのでここはあんまり手こずらずに済みます。

抵抗加える式ですとちょっとややこしくなります。

その後の共振がどうやって起こるかは、今ではpcやらスマホやらで動画が見られますので、サインコサインのグラフ動いてどうなるかとか、

手順を追えば手書きやるよりわかりやすいかもわかりません。

音波による不協和音の唸りとか良く分かるかもしらん。

個人的にはまだ詳しく手書きでグラフとかできっちりやってないです。

また、気になりますのは新型コロナ下の大学初年度の学生さんたちで、人によってはキッツイ思いしてるのかもしれんなあいうことです。

当サイトになんの力も無いようなで、加えて訪れる方もおらんような気もします。

しかしながら微妙に、迷い込んできたかも分からんような感じもあります。

大学が完全な文系な上、余計なお世話で、どうしようかしらん迷いましたけど、なんとか分かるように勉強していけば、どっかでキッツイ思いして、

嫌になって遊び倒すかもしれませんが、それでも気になって、やっぱり勉強したいとかになりまして、続ければ、

周りに先を越されたとしても、思考して理解していく方法が身について、

いずれなんとかなって行く日が来ますので、出来たら投げないで欲しいです。

(※思考といっても厳密に言うような、思考感情感覚直感とかそういう方面ではなくて、色々総動員してウンウン唸るような感じの意です念のため。)