『オイラーの贈物』2編で中断

表記方法は滅茶苦茶です。

いずれ清書するかもしれません。こういう計算方法は

よいこは真似しないで下さい。

『オイラーの贈物』吉田武著

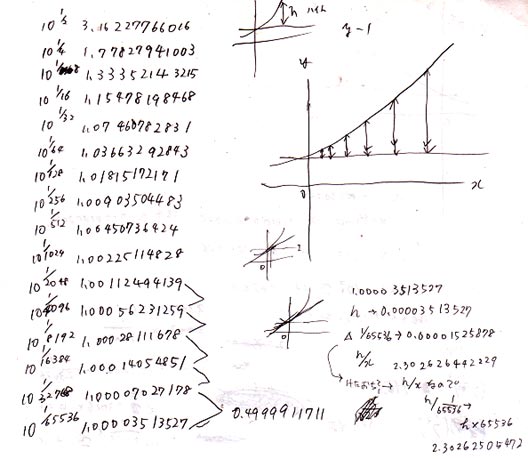

上画像に関しましては『オイラーの贈物』の内容が引っかかったというわけではなく、指数関数の微分の「極限で変化率とるやり方あったよなあ、どうやるんだっけか?」

という本書とは関係ないところでひっかかったという話です。

以前指数関数の微分をやっていたときに、微分途中で出現する「このeというのは一体なんなんだ?」ということで脱線して、

『虚数の情緒』に辿り着き、指数関数の微分方法のことは忘れて読みふけり、

その後、「微分どうだったか?」と思い出して、調べてみるに大方が対数併記で…。

その後指数関数の微分といってもeばかりなので気にかけずに来てしまいました。

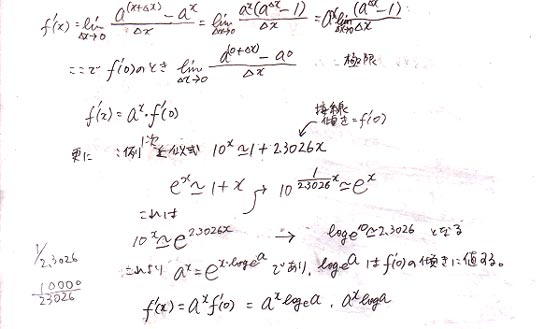

ここにきて対数関数の微分をきっちりやり、そうすると、しんがりで大概の本と同様、aのエックス乗の微分が出てくるわけです。

こちらでは、合成関数の微分法で紹介されていました。他では(いい機会になるのか)対数法の微分での紹介をよく見かけます。

「そういえば変化率でやる方法でも出来たはずだ、やってみよう」と思い立ってやってみたんですけど、

途中でストップ。ワカラン、続かん。

というところで、「そうだ、南みや子著『「なぜ?どうして?」をとことん考える高校数学』に載ってたんだった」ということをようやく思い出し、見てみますと、

一瞬「?エフダッシュ(※正式にはプライムです)ゼロで極限?」と頭を抱えました。

とりあえずサボり倒したせいで、ここでも思考停止。でにらめっこしますと「ああゼロ乗で1が隠れてるのね、うまいこと比が取れるのね、

でも、ΔX抜けないから凄くめんどくさいことになる」ということになんとか小一時間で気づくことが出来ました。

※ただし、この導関数、aのエックス乗かけるエフプライムゼロは南みや子女史の著書でしか今のところ見かけません。

(※後に手持ちでは 『高校数学 +α』 「基礎と論理の物語」(宮腰 忠 著)共立出版にもあることに気づきました)

ここから先どうやってlogエーに持ち込むかということで、ここはうまい具合に虚数の情緒で途中までながら、

10の指数で極限程ではないにせよ、そこそこの数字出しましたので、これを利用しましたというのが右上画像です。

しかしながら、これでは証明にはなりません。

※『オイラーの贈物』では、2.30259

この方法でlogaまで持ち込みたい場合の証明だと、テイラー展開していいところですごおくいい数字出してとか、それやっても10の乗数だけで他のとか、

全指数にこれが使えるのかとかどうするのだという、更にこれが大きいんですけど、

どうして指数の肩と微分の傾き関連させるんだ?という気の遠くなる話が出てきます。

(※といってもそれのひとつの解決策にテイラー展開さすわけですけど)

この指数関数の変化率を出す微分ですと結局のところ分母と分子のΔエックスが抜けませんのが大元な気がしますが、

思考が堂々巡りして鉛筆片手に唸ってもなんも変わらんです。

それとも自分はなにか大きな見落としがあるのか?

ところで、これをeの肩にlogaを乗っけてさらにエックスつけて微分すると上の疑問は感じなくてすむという。

※これが教科書などによく出てくる指数関数の微分法になるわけですけど。

対数関数のコワイのは、他の関数で、変化率で極限出す方法で出来ないものを

対数だと出来る場合があるというなんともおかしな状況に出くわすところです。

『オイラーの贈物』は、2020現時点で行列をこれまでやってこなかったので、

オイラーの公式にいたってから、その後はベクトルと行列が出現しまして「行列やらんと」ということで中断です。

どこか引っかかったところを他にも紹介すればとも考えましたが、

いまでは、(当時はそれほど多くなかったのではないかと思います)高校数学の基礎的な解説本というありがたいものがありますので、

それを片手ににらめっこすれば、オイラーの公式までは困るということはないと思います。

というわけで個人的にひっかかったところがそういう高校数学の解説本でなんとかなりましたので、

(私が書いたところでなんの参考にもならないだろうので)

やはり書くのは止めておきます。

加えて最近かはわかりかねますけど、「文系の編集者でもわかるまで書き直した云々の」

オイラーの公式に至るまでの解説書まで出てきましたので、

まあこんなところで色々私がひっかかったところを書いたところでへのつっぱりにもならんです、ハイ。

『オイラーの贈物』は、『虚数の情緒』を読んでからのでしたので、思いのほか教科書感が強いです。

しかしながら、個人的に元々記憶力が良くない上、いい年したポンコツにとっては、

著書内の流れが「オイラーの公式」に結びつくように出来ていまして、

そこは自分にとっては大変ありがたい。

パスカルの三角形の紹介は他書でもよく見かけますが、この本でなかったら組み合わせも数列もシグマも覚えられなかったでしょう。

こういった記憶に残させる仕掛けがある本はありがたいです。

いずれ、行列が多少身について、『オイラーの贈物』の感想文の続きが書けるようになるかもしれません。

『オイラーの贈物』2編で中断、からの2,3ヵ月後

この本だけでいけるか?と考えると大学初年度終わった方々か、天才以外は無理目でしょう。

仕方ないので線型代数の本を探し回るわけですけど、どうもピンと来るものがない。それでもなんとかやる気が出た一冊が、

正直言ってさっぱりワカランのですけどちくま学芸文庫より出た『線型代数』(森毅一刀斎著)です。

いやまあ中の図にエックス平面にワイ平面を加えてのゼット軸図解なるものがあって、「そうか!この図が描けるまで理解できればなんとかなるのか?」

となって、モチベーションと何かが分かるような期待感が出てきました。

それでもあんまり振るわず、古本屋で丁度見かけた『やさしく学べる線形代数』(石村園子著)がえらく安くてそれでも中に変な線とか蛍光ペンとか付いてなくて購入。

自分としましては結構当たりで、とにかくハウツーに特化したところが、とりあえず先ず慣れてみる流れが上手く合って助かりました。

がしかし、逆行列からはサラスやらの余因子を取るやり方などなど、方法が分かり易いのはいいですけど、

中で何をやってるのか説明がありませんで、そこは困るところです。

そのあたり『オイラーの贈物』では中で何をやってるのか、証明はありますが、いかんせん強引な感じで「これだけではちょっとな」かと思われました。

こういうときに助かるのが、買い置きしていた竹内敦著作群で『高校数学で分かる』シリーズの線型代数がありまして、

こちらに逆行列の説明が詳しくありました。

また、幾何的な説明は、大学のテキストと思われるものを2冊ほど購入してましてよく見ると紹介されておりました。

そんななんやかやで読み進めようかとしていたのですけど、ふと気が付きました。

「いや、これは、後半は大学の物理の教養課程の時期の基礎物理の要り用な項目のダイジェスト版なんじゃないのか?」

「これを他の数学の書物込みで進めるよりも、物理の本読んでそん中でワカラン数学を勉強してそのあとで、

上手い具合にポイントになるような暗記事項になってるっぽいのであとで記憶用に読むといけるんじゃないのか?」

と、思いなし、サボり倒したこともありまして、再復習にと『虚数の情緒』の物理編読み直しと

平行しまして、力学といずれなんとかせないかんので無理やり電磁気学をやることに。

(『虚数の情緒』では電磁気学はマクスウェルの方程式の鑑賞会とちょっとした説明だけです。

おそらく主に力学での話であることや、頁が足りなくなるのと、著書自体が対象が高校生までくらいで、いたずらに複雑になるのを避けるために、

立体座標や、積分を多くは扱わないとかあるのでしょうけど。)

ところで、『オイラーの贈物』の面白いとこがありまして、

例えば、階乗の頁で奇数と偶数の階乗が出現します。「あんまり要らんような気がするけどなあ」

と思いつつ後になって、ルジャンドル多項式が現れるという芸の細かさ。

※で、これが物理で結構重要になってて例えば量子力学の入門あたりでよく出てくる水素原子のなんちゃらかんちゃらを解く時にも、

ちゃっかりルジャンドル多項式が必要になるという。

また、指数法則を、却ってメンドクサイとか、ややこしくさせるんじゃないか?という串みたいな記号を使ったやつで説明してくわけですけど、

この表記を印象付けていくと、ド・ロピタルの定理で「はっ!」となるという。

この串みたいなのが、のちのち上手く複素数の三角関数の定義と、これが指数法則とつながっていく。

更に、先にも紹介した、微分方程式でのオイラーの公式の証明にも一役買うという。

いや、「そんなことは気づいて当たり前のことを何を今更」とかいう方もおられるかもしれませんが、

私、個人的にしましては、そういう部分が見えてきた時が結構おもしろかったのです。

また、『オイラーの贈物』でのオイラーの公式の微分方程式での証明法を見たときに

「どっかで見た気がするんだよなあと思っていたら、

いずれ進んだら必要かと感じたので買っておいた『道具としての物理数学』一石賢著(日本実業出版社)内にもあって、

よく読んだら註に、『オイラーの贈物』から得たもの、そして謝辞が加えて書かれておりました。

そんなこんなで『オイラーの贈物』、多分初等力学と電磁気学のマクスウェル方程式までがある程度わかるようになったら、ようやく読了になりそうなかんじです。

表記方法は滅茶苦茶です。

いずれ清書するかもしれません。こういう計算方法は

よいこはけっして真似しないで下さい。

※座標のエックス軸と計算のエックスの関連はありません。

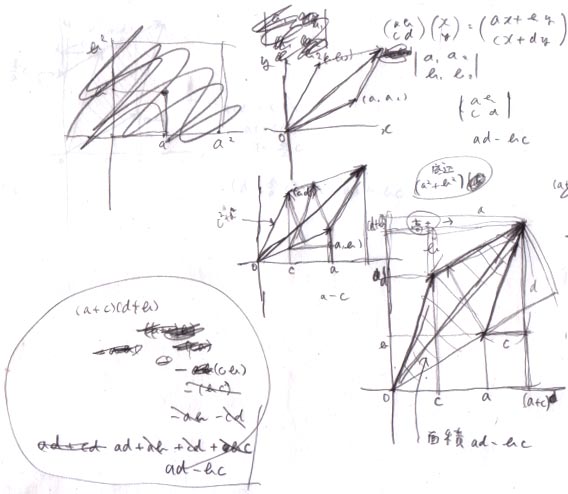

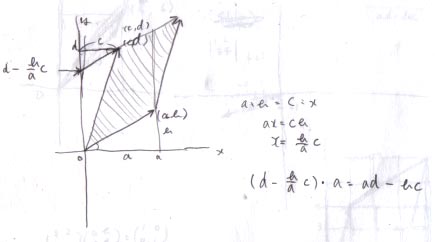

左上画像は直球勝負のなんの捻りもない分かりやすい方法です。右上画像は、いかにもエレガントなお上品さ漂うやり方です。

(気が付けばそれほど気にならなくなりますけど、列ベクトルにしても行ベクトルにしても面積、絶対値は同じです。)

この方法は全く思いつくこと叶いませんでした。

(『理工系の数理』微分積分+微分方程式(裳華房)川野日郎、薩摩順吉、四ツ谷昌二 共著より。

大学によっては指定?のテキストみたいですけど、その割にテイラー展開からオイラーの公式までがそういう方面のテキストの割りに丁寧な著書です。)

『オイラーの贈物』、はじめに、の最後は「本書に即効性はない、じっくりゆっくり楽しんでいただきたい」という旨で結ばれています。

というわけで、その言葉通りにこりゃまあそう簡単にいきそうもないわなあという感じです。

この後ラプラス変換やらフーリエ変換が待ち構えております。附録にはテンソルまでぶち込んでいきます。

行列の頁でも他書籍にあたりながらようやく進むといった有様でした。