�w�I�C���[�̑����x

�\�L���@�͖Œ��ꒃ�ł��B

�����ꐴ�����邩������܂���B���������v�Z���@��

�悢���͐^�����Ȃ��ʼn������B

�w�I�C���[�̑����x�g�c����

�����������Ă���܂��A�O��̍Ōオ2019���ĕӂ肾�Ǝv���܂��B���̌�́A�w�����̏�x�҂̒��a�U���q�̃G�l���M�[�ۑ��炵�����Ƃ���A

��܊i�q�ӂ�̗ʎq�͊w�ŗv�肻���ȉӏ������������ƁA

�ł̗]�T������Ă����܂������������A��N�̊m���~�J�����͑����������ǁA���̌�̓V��s�ǂɌ������A

�����C�ɂ��Ȃ�ƂɂȂ�܂��āA�T�{��Ȃ��t���A���ɂ͊ۈ�N���w�����ڂ�|���܂����B

�������őS�Ă�Y�p�̔ޕ��ւƒǂ���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂����B�i�����R�ł����ǁA���Ȃ����R�Ƃ������Ƃł��j

��������ł͂�����Ƃ����v���������͎̂c�O�Ȃ��獡�N�i�Q�O�Q�O�j��8���Ƃ������ƂŁA

�u�܂����̃N�\���������ɏ����ł����Ȃ��Ȃ�����v�Ƃ����f�ł��錈�ӂ���������ɐ���܂��āA���ĊJ�ł��B

���Ȃ݂ɉ摜����͍�N�̍Ō�̕��L�^�ł��B

�ł́A�����O�u������́w�I�C���[�̑����x�̒������z�����n�߂܂��B

�w�I�C���[�̑����x�́A���\�ȃ����O�Z���[�̎��͂���܂�悭�������ĂȂ��Ă����܂���ŁA�Ȃ��Ȃ��̐l�C�Ȃ悤�ł��B

���������A���̐l�C�Ƃ͗����ɏꍇ�ɂ���Ă͓���ȏ����Ɖ����܂��B

�Ƃ����킯�ŁA�������͂������ǎ�ɕ��������ƂŁA�i�ŋ߂ɂȂ��ĐV���łœ��C��w�o�ł��V���ɏo�ł���܂����j

�^���咆�Ï��X��2���ق��Y��Ȃ̂��I�ɒ������Ă���܂����B�i��͂�L���炵���A�l�b�g�o�i���œ��ʂɗ����ǂ֎~�J�o�[���j

�l�b�g��ŏ��]�����Ă݂܂��ƁA���炩�Ɉ��ӂ̂��銴���͖̂������܂��āA�����́A

�u���Z���w�ɖ�肪���������ꍇ�́A�ǂ݂₷���A�i���ɑ�w���w�O�̗\�K�ɂ͎��Ɂj�����v��̓��e�Ȋ����ł��B

����Ő��w�o���o���̗��_���Ă̒��ۓI�ȕ\���ɉ����Ă܂邫�茄�̂Ȃ��A���w�������z���Ă������X�ɂ́A

�ǂ��ɂ����w���Ƃ��Ă̕]���́A��胉�C���͕]���͏o�܂����A������ō��]����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��悤�ł��B

�i���I�C���[�̌����������ƂŁA����Ƃ͕ʂɔ����������ł̕��@�Ō����̏ؖ����Ȃ���Ă��܂��B

�������P���ȓ��o���@�ł����ǁA����͂܂�Ƃ����̃e�C���[�W�J�ɂ����邭�炢�̐��w�ɝ��܂�Ăւ�ւ�ɂȂ������炢�̎����łȂ��ƁA

���̒P���ȕ��@�������ł��܂���̂Łu�Ȃ��A�e�C���[�W�J�Ȃ�Ă���������v�Ƃ������Ƃɂ͂܂��Ȃ�܂���B)

�܂����́A���Z���w�ɓ�������ق��ɓ���܂��̂ŁA�ꕔ����Ȋ��͐@���܂���B

���s��̂Ȃ��炩����ƕ��^�̓J�E���g���Ă܂���A�Ƃ肠�����I�C���[�̌����ɒH��܂ł̘b�ł��B

���Z���w������Ȃ����Łu��������ς��肽���˂��v�Ƃ������ŁA��Ԏ肪����A�g�ݍ��킹�A�ꍇ�̐�����̊m���A���v�ł��āA

�����͂ق�ƂɌ����Ȃ��v���Ŕ����Ēʂ�A���A�����Ƃ͌���ǂǂ��ɂ��G�ɕ`���Ȃ��̂Ŋo����ꂸ�ŁA

�l�b�N�Ȃ܂܂ł����B����Ō����Ȃ��v���Ă��炤�܂����Ɓw�����̏�x�ɏo��܂��ē�ꂽ�Ƃ������A�����Ă���܂����B

�����̌�w�����̏�x�̓V�����[�e�B���K�[�������Ҍ�͈�C�ɓǂݐi�߂܂����B

����͂��������҂͂ǂ��l���Ă��Ɗw�҂��Ɗw�ł��ɂ�����A�i���w�҂ɂƂ��āj�����̕ǂɂԂ�������ł��낤����̓��́A�������萔�����݂Ő����͂��邪�A

�ق��͉��Ƃ������邭�炢�̐����ɗ��߂Ă���Ƃ����ǂ߂܂���ŁA

�i������Ă����w�҂̐����ŕ����҂�����Ă���g�c���m��������C������A�������ɖ{���ł��Ă�2000���ł����Ԃ��j

�u�����A�Ƃɂ������̖{�ɂ���ȏ㗊��킯�ɂ�������A��������͊w�ƁA������x�́i�ǂ̒��x��������ǁj�d���C�w�v��Ȃ��A��������ʎq�͊w����Ȃ��v

�Ƃ������Ƃɑ�����A����ȑO�ɐ��w�����ЂƉz���ӂ��z���݉z���ł�������Ȃ��Ƃ������Ƃ����߂Ďv���Ȃ����Ƃɂ��Ȃ�܂����B

�Ƃ����킯�ŁA���w���A�����̖ڕW�̃e�C���[�W�J�܂ł܂���낤�A

����Ȃ�e�C���[�W�J�܂ŒH�蒅���ɂ͇��v��A�W�J�őg�ݍ��킹�v��A�Ƃ������Ƃł��Ȃ����ƂɂȂ�܂����B

�����Łw�I�C���[�̑����x�ł��B

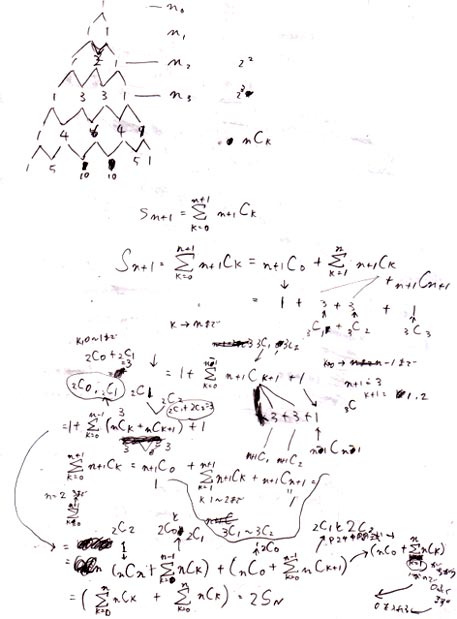

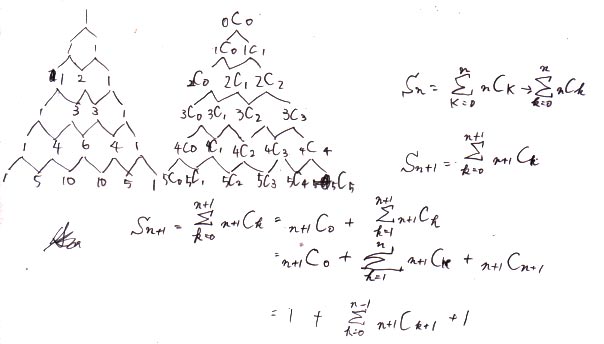

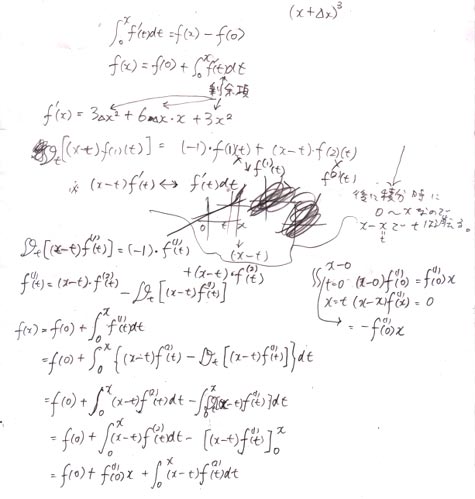

�̂�������W�J�̑g�ݍ��킹�ɉ����Ă̐��̍��킹�Z�y��ł��B���̂Ƃ��̍�N�̊i�����`������摜�ł��B

�܂��킩���̂ŁA�Ƃɂ������J�������͋�̓I�ɂ��Ȃ��Ɛi�߂Ȃ��Ƃ������ƂŁA�ȒP�Ȑ������[�ĂđŔj�������ł��B

�����������͈̂Ӓn�ɂȂ�����������莩��̖��͂�������������������ł��B���Ȃ݂Ɋ���邽�߂�

�w�ӂ����т̍��Z���w�x�̂����b�ɂȂ�ł��B

�܂��Ȃɂ������������Ɩ���܂��ƂȂ�Ƃ������悤���Ȃ��ł����ǁA���J�����ꍇ�́A�킩��悤�ɁA

���J�����̂͂��ꂪ���ۓI������킩���̂ł����Ă����́A���J���������̃o�i�s�[�j��������F�߂Ċy�ɂȂ�A�R����

������₷���Q���R������Ԃ����ނƈĊO�������肷����Ƃ������Ƃł��B

�E��摜�́A2020�ĊJ���Ɂu�����Y�ꂽ�A�����܂����J�����N�Ȃ����v�ƚX��A��N�̂��̂�ǂݕԂ��Ă�����A�Ȃ�Ƃ��������A

��������Ă������v���o���āA�r���Łu�͂��v�ƂȂ��ďI���̐}�ł��B

��ɂ��邱�ƂŁA�s��������肢���Ǝ����o���āA�Ɍ��Ɏ������ނƂ�������́A

�����ɂ����ēW�J���̎����ɂ��g���܂��̂Ŕ�����킯�ɂ������܂���B

�c�O�Ȃ��玄�̍l���邱�̂�����̐��������������͕�����܂���̂ŁA

��������˂܂��B

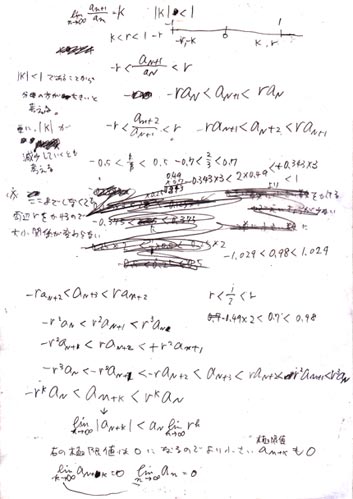

�����܂��A�����Ƃ��Ă͐�Βl��1��菬�����Ď��̍��������ŁA�O�̍��������ŁA�i��Βl�̒��̘b�ł��j���ҍŌ��

����Ȃ��[���ɋ߂����ǑO�̍��̂ق�����������������Ȃ��[���ɋ߂����Ǒ傫���A

���ꑱ������ǂ�ǂ�����

���҂����w�ǃ[�����ƌ��܂������炢�̂�������������������Ȃ��[���ɋ߂��Ǝv���Ă���������Ȃ��ł��傤���B

������ł��s�����͗L���ŁA���ꂪ�����ɂȂ�Ƃ���͂���ō��邱�ƂɂȂ�܂��B

���ۂ̂Ƃ��낱�̔��ʕ��@�̕ʂ̐l�̂����͂�����{�Ō����܂����A

���L�̕��@�͎莝���̖{�ł́A������܂���ł����B

��������Ă��ڂ̑O�̔��͉��̂��߂ɂ���H�Ƃ������ƂŌ��������Ă݂܂��ƁA

�_�����x�[���̔���@�ł�����ł��o�Ă������ł͂���܂��B

����ŁA�{���s���܂�����

���Ƃ���̂������Ƃɂ����܊w�|���Ɂw�����ϕ��w�x�ɂقړ��l�̕�����������������悩�������̂́A

���ꂪ�Ȃ���Η�����ꂸ�Ɏ��ʂĂ�Ƃ���ł����B

���Ă����܂ŗ��ĂƂ肠�������������������Ƃ����܂��ƁA

���Ȃ��Ƃ����ɂƂ��Ă͊ȒP�Ȗ{�ł͂Ȃ��A

���ɂ���Ă͂��炭�������܂�Ƃ������Ƃł��B

������@�̏Љ�Ɖ��͌�����܂����A���\������ʂł������̗��Ƃ��āA

�P���ł��������������C�R�[���œ�����������ł����Ƃ����B

���_�����x�[���̔��ʖ@�́A�莝���̖{�łȂ�������������������܂��A

����̋��ȏ��炵�����̂ł�����܂���ł����B

�������Ȃ���A���f���ł̓W�J���̔��ʖ@�ł��ƕ��@�ɈႢ���o�Ă��܂����A

�_�����x�[�����悭�o�Ă���Ƃ����B

�ЂƁ[�A�J�g���ƉƌP�A

�u�e�C���[�W�J��������Ȃ��Ƃ������z�́A

�i���{��x�j�ŁA���ړW�J���Ă��܂��v

�Ƃ������Ƃł��B

����Ȃ�ɚX����グ����X�͂������킯�ł����ǁA�Ȃ�Ƃ��ʂ�߂����Ƃ��������ł����B

�i�Ƃ����Ă����ς̈ꕔ����̘A�����ƃC�v�V�����A�f���^�_�@�͂����������̖{�ŁA���܂�ȂȂ�܂���B�j

���̑��A�ΐ������A����܂ł���ނ�ɂ����Ă܂��āA����͂���ŁA�w�I�C���[�̑����x�ł͋t���̔����@�łƂ��ŁA�ǂ���ł����ǁA

�����I�ȋ��ȏ��ɏo��̂͂킩��Ȃ��������ƂŁA���̂�������ϕ��̖{��������܂����B

�e�C���[�W�J�͍�N���f�O�ɃE���E���X��܂��āA�����������������͉i��T�V�搶�ł��āA

�����w�͂��߂Ă̕������w�x�Ƀe�C���[�W�J�̓W�J���@���ׂ���������Ă܂��āA�菇�͑�ϕ�����₷����������Ă��܂����B

���͂����瑤�ɂ���܂��āu�����͂킩��������ǁA�ǂ��ɂ����̂������Ƃ��A�������肹��v

�Ƃ������ƂɂȂ�A�u�ǂȂ������������H�v�ƍ��������X���B

���ǂ̂Ƃ��낢���̂��������Ȃ��Ǝv���Ȃ��A

�u�������̂��ƁA�ȒP�Ȑ�������Ă݂�Ⴆ���v�Ƃ������ƂɋC�Â��܂����B

�܂��A�i1�{�O�D�P�j�̂Q����܂��B����ƂP+�O�D�Q+�O�D�O�P���P�D�Q�P���o�܂��B���Ɂi�P�{�O�D�Q�j�̂Q��A�P�{�O�D�S+�O�D�O�S���P�D�S�S

�����1���ߎ��Ƃ�܂��ƁA���ꂼ��P.2�A1.4�ł܂��܂����������ɋߎ������܂��B���̂���������1.3��2��ŃM����̂ĂȂ炢���Ƃ��܂ŗ��܂��B

���������ɂP�D�O�P�`����Ă����܂��Ƃ���ɗǂ������̋ߎ��͈̔͂��g����܂��B

�\�L���@�͖Œ��ꒃ�ł��B

�����ꐴ�����邩������܂���B���������v�Z���@��

�悢���͐^�����Ȃ��ʼn������B

�Ƃ������Ƃł���Ă݂܂����̂�����摜�B

�l�I�ɂ́u�������A����ƔY�܂Ă��{�ɂ���W�J�����炷��o�Ă���v�̂��悤�₭������܂����B

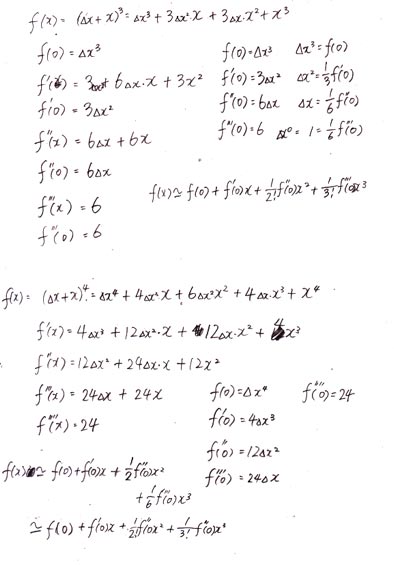

������̓G�b�N�X����̃G�b�N�X�[���̃e�C���[�W�J�ɓ�����܂����ǁA�����͂����Ă�������������ׂɋ�̓I�ɊȒP�ȏ搔�œW�J���������̂��̂ŁA

�Ȃ�̏ؖ��̒S�ۂɂ��Ȃ�܂���B

�����̋��ȏ��ō̗p����G�b�N�X�̊��ł��B����́i���|���B�j�A������a����́A�i���[a�j�ł̃e�C���[�W�J�Ƃ͈Ⴂ�܂��̂Œ��ӂ�������O�̂悤�ɗv��܂��B

�Ƃ����Ă����ړW�J����ꍇ�́ia�{�����j��n��ɂȂ�܂��B

�i�Ƃ����a����̃e�C���[�W�J���@�ŗႦ��1.02���ߎ����������̓G�b�N�X��1.02���l���āA

�i���|���j�̕������i���|�P�j�A���Ȃ킿a=1�œ��͂̓W�J�Ƃ����N�\�߂�ǂ��������ƂɂȂ�܂��B

���������A������ւ�͂����炭�u�������������܂ŃN�\��ςȎv�������Ă��łɍX�ɒǂ�������������悤�Ȃ��Ƃ͂����狳�ȏ��ł�����v

�Ƃ����C�����܂��āA�i�P+���j�̂���ł̋ߎ����Ȃ�W�J���@���Љ�Ă��܂��B���炩�Ɋy�ɂȂ�܂��̂ŁB�j

�ix�{�����j�̐����ȓW�J���@�́A���ȏ��ɂ悭�o�Ă���I�[�\�h�b�N�X�Ȃ��̂Ƃ͈Ⴄ�Ȃ�����U���͂��܂��B

�Ⴆ�i�����}���j�w��u���@�����w�@�͊w�x�ɓo�ꂵ�܂��B

�܂��A�w�I�C���[�̑����x�Ō�������@���A�Ƃ����������݂���̂����킩��܂���A���邱�Ƃ�����܂��B

�莝���̖{�ł͍L�]���F���w�d�l�`�m�̗ʎq�͊w�x�i���H�}���j�ł��B

�ŁA�e�C���[�W�J�����܂�����A�摜�ŏo��3��S��Ȃ͏I��肪���܂����ǁA���ʂĂ邩������Ȃ����̂́A

�ǂ����ŃP�c�������Ȃ��ƁA���܂肪�������ƂɂȂ�܂��B

��]���̓o��ł��B

�w�I�C���[�̑����x���w���������R�ő傫���̂́A���̏�]���ɑ����̕ł������Ă��邱�Ƃł����B

����ɁA���ꂪ�ǂ��������ƂŔ����`������͂��߂邱�ƂŊ��S�ɏ�����܂����B

�i���͖����ɐϕ���������@�̈ꕔ�ǂ����Ă����Ȃ�́H�Ƃ����̂��������Ă��܂���j

�Ƃ����Ă��A�ȕւɎv������@�ł��A�ȕւɂ��邽�߂ɂǂ���������h���Ƃ��낪����Ƃ����A

������o�Ă��܂��B

�g�c���m���{���ŏ�]�����o�����߂Ɂu�������炳��ɍi��o�����v�]�X�Ȃ��Ƃ�����܂��B

���ہA

�u�Ȃ�ł����Łi���|���j���o��H�v�Ɠ�������܂����B�����͂����Ă��u�i��o���v��ł�����悭���Č��܂��ƁA�������ւ��ɏ����Ă���B

��������ސ�����ɁA����������n�߂邽�߂ɁA����������ւ���āi���|���j���Ƃ������Ƃł��B

����+����=���ŁA��-��=�����Ƃ������Ƃł��B���o�I�ɂ͈ꎟ�ߎ��o���Ƃ��ɂ悭�o��O���t�̐ڐ��̌X���̔����ω��ʁH�̃��c�ł��B

���̕����̏�����Ƃ���́A�W�J���̍����o�����߂ɐϕ����o�Ă���킯�ł����A�������Z�q�́u��������v�̎w�߂ŁA

�܂��������ĂȂ���Ԃōς�ł���̂ŁA ���Z�q�����Ă܂�ܐϕ��o���闘�_������܂��B

�i����Ȃ�̎菇�͗v��܂����ǁA�����ϕ��Ƃ��̓���Y�܂��邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ƃ����Ă��w�I�C���[�̑����x�ł͂�����ςȂ�ς̔����ł���Ă܂���

��₱�����b�ɂȂ�܂����ǁA�Ђ�����Ԃ����ɕ����ϕ�����Ă�Ƃ����b�ł��j

�������ʼnE��摜�́A�������̂Q�K�����ŏo�鍀�A�R�K�����ŏo�鍀����������邱�Ƃ������Ȃ�܂��B

�摜�ł͓W�J�����A��]�������r�i�K�̂��̂ł����ǁA�Љ�ł�����̂͂��ꂭ�炢�ł��B

���Ƃ́w�I�C���[�̑����x�W�Ōl�I�Ɉ����������Ď~�܂����ӏ���ʕłŏЉ�邩���킩��܂���B

�w�I�C���[�̑����x���l�b�g��Œ��ׂĂ������ɁA���܂�D�ӓI�ł͂Ȃ��u������������ł͏ؖ��ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ����悤�Ȃ��̂������������Ƃ�����܂����B

�i�ǂ��ł݂����͒肩�ł͂Ȃ��ł��j

�l�I�ɂ́A�w�����̏�x�ŋߎ����Ȃ��畡�f�����O�p���A�w�����ɓK������邱�Ƃ͌v�Z�Ŏ����ƂȂ����Ƒ����Ă܂��āA

�����͂��܂�C�ɂ����߂Ă͂��܂���ł����B

�������Ȃ��獡��w�I�C���[�̑����x��ǂނɂ�����A���́u������������ł́v�̂����肪�C�ɂȂ��Ă͂��܂����B

���̖��́A������ǂݐi�߂���̖₢�ɂ͓���������܂��B

�ǂނɏ]���܂��āA�w�����̌��𐮐�����i�K�I�Ɋg�����čs�������܂Ŋg��������ɁA

�v�킹�Ԃ�Ɂu���f���ւ̊g���͎��͂̂��y���݁v�Ƃ��������ň�������܂��B

���v�́A�����A������������ł͍ς܂���Ȃ��悤�ɁA��������ƒi�K��Ō��̂Ȃ���Ԃ�����Ă���Ƃ������Ƃł��B

�������͂����Ă��A����Ȃ��Ƃ���͂���͂���ŕ�݉B�����A�I�C���[�̌����Ae��i�Ώ�C�R�[��-�P�̓��o�́A

�������ȏؖ��A�ɂ͕��f���̒m�����K�v�ɂȂ�Ƃ������e���t�L����Ă��܂��B

�����ɂ����Ă��u���܂���������������v�I�ȋ�C�������o���A

���f���K�v�̉���̓t�H���[����̂��U�����܂��B

����܂��C�Â����炅�ƃ����������Ƃ������t�������悤�Ȋ������Ƃ邩�A

����ł��Ȃ��Ƃ����̂͋C�ɂ���ׂ����Ƃ����Ȃ�Ƃ������悤���Ȃ����Ƃł��B

���Ȃ݂ɕ��f���̙p�����W�J�͂��̂����������߂�ǂ������Ƃ��������܂̂Ƃ��낻���܂œ����ǂ����Ă���܂���B