調和振動子の怪

いずれ清書するかもしれません。こういう計算方法は

よいこは真似しないで下さい。

よくやるy=なんちゃらxのクセです。

例えば程度のもんです。

数学ネタ、ほぼ1年ぶりです。『虚数の情緒』での数学編は、今にして思えばですけど、さほどとどまることなくスムーズに進みました。

しかし、物理編に入るや、物理は0からやるに等しく、様々な用語や概念の理解にウンウン唸ることになりまして、失速いたしました。

それからまあ、なんというか物理編の前半は大体高校物理の力学の名のつくところのダイジェスト版が続くわけでして、

(その辺には、どうもページ数の都合でそれほど頁を割けないような気がせんでも無いので)どうにも消化不良になります。

物理の教科書よりはよく説明をされていましても、それでもなんというか理解する為の駒が足りません。

(※といってもこだわりの振り子に関してはきっちりページを割かれております。

ここの振り子関連をしっかりさせないと量子力学、オイラーの公式とのつながりが不明瞭になってしまいます。)

加えて、独学の為のと銘打っているだけありましてここいらで、他の書籍にもあたったりとか、「自ら調べてやれやということか?」といぶかるような、

ごそっと解説を省く場面が出てきます。

※ペンを使っての簡易加速度計のくだりなんかは一番初めにう〜むと考え込んだ箇所でした。

ここでもサクッと行かれるような方は以下は読まれる必要はないです。

というわけで物理を知る為、『はじめまして物理』吉田武著、(東海大学出版部)を買いまして、0から物理の、主に力学を勉強することに。

そんなこんなでだらだらと1年かけて物理のはじめましてあたりをうろちょろしておりました。

なんとか不完全ながらも『虚数の情緒』を再開、読み進んでいきまして、難敵に遭遇したのが調和振動子のくだりです。

なんで-kxがオイラーの公式とよく似ているのかもピンと来ませんで思考停止しました。

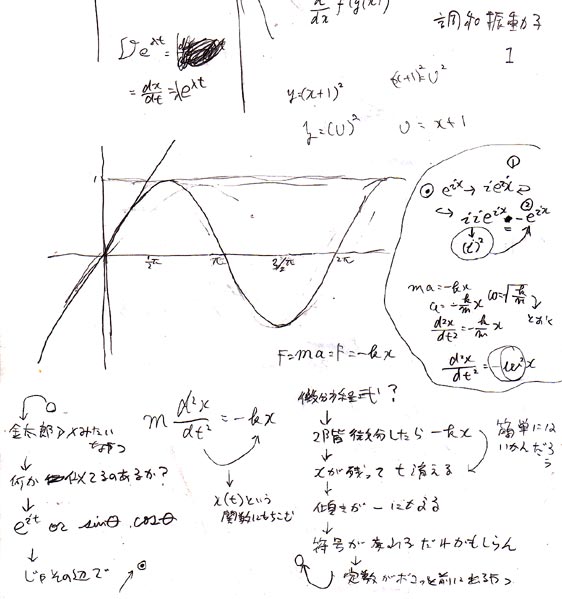

で、その混乱ぶりが調和振動子1の画像となります。

まずは『はじめまして物理』から探ってみますと、サイン微分したらコサインで、さらに-サインとありまして、

微妙な感じながらも「ああそういえば2階微分だよなあ、マイナス来るよなあ、んでそこらへんの想定でルートのをオメガ置き換え更に2乗かもしらん、」

と判り始めてきまして、それでもどうもうやむやでして、困った時の永野裕之著『はじめての物理数学』の出番です。

それで「ああeの虚数乗も2階微分してマイナス前に出るよなあ」とようやく気づきまして、

ここにきてなんとかオイラーとのつながりが見えたのでした。

※これより前に数学書と物理学書は人気が無いのもあって欲しい時に無いと困るのでいつ判るかもわからん難しいヤツも

いつか要るだろうと購入しておきました。参考になるとも思いませんが列挙しておきます。

『物理数学』シリーズ2冊 前野昌弘 著 (東京図書)

『はじめての物理数学』 永野裕之 著 (SB Creative)

『これだけ!高校物理 波音光 波動編』 田原真人 著 秀和システム

『よくわかる量子力学』 前野昌弘 著 (東京図書)

『量子力学』 佐川弘幸 清水克多郎 著 (丸善)

『新版 量子論の基礎』 清水明 著 (サイエンス社)

『趣味で量子力学』 広江克彦 著 (理工図書)

物理の本をあたっておりますといずれ、例えばvがdx/dt、F=maのaとd^2x/dt^2の入り乱れになる事に気づくことと思われます。

一応のところ高校物理レベルで、速度やら加速度の記号にしてありながら、微分方程式をやっていたことになることがわかります。

実際、難しい問題や、標準的な問題は解けないにしても、微積分をある程度やっていけば

解説がついていれば、そのうち式を追っていくのにはなんとかなって、無理はなくなるような感じではあります。

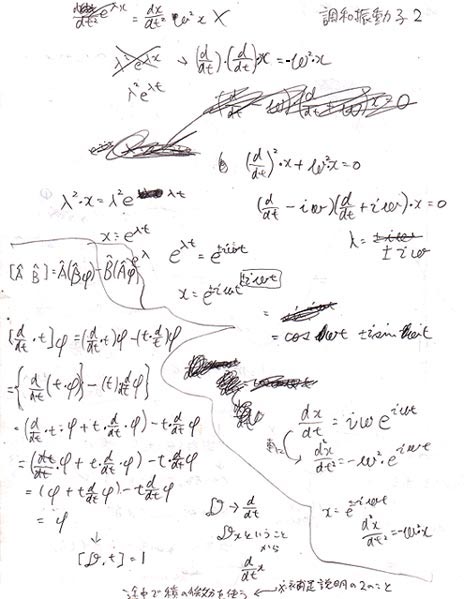

とりあえず、まずは大文字Dの微分演算子、ここではd/dtの時間を微分するパターンであると捉えて進みます。

慣れれば大文字Dの方でも問題ないでしょうけど微分をやはり忘れたり、交換子のところでわけわからなくなるのでまあ、

個人的にdx/dtやらd/dt等など使い分けて混乱を避けるようにしておりました。

で、目指すはx=で解を出すということになる流れというわけです。

なんとか画像の調和振動子2の画像途中まで辿り着きまして、「う〜むまだまだやっかいそうだ」ということと相成りました。

ちなみにここまでで『はじめての物理数学』と『物理数学』2冊の計3冊入り混じりでのことをやっております。

問題はどうにも「これはもう吉田展開の(数学の言う展開ではなくて日常で言う話の展開とかのほうです念のため)吉田節炸裂パターンじゃあるまいか?」

ということが気になり始めまして、更に『虚数の情緒』とは別の調和振動子のオーソドックスと思われるような解法を知りたい、

ということになっていき、考えてみれば1年ぶりの大書店へと、新たに買出しに向かうことになりました。

(※『物理数学』の微分方程式のところで2階なんちゃらかんたら微分で、似たパターンあるのですけどわかりづらいのと調和振動子のみの方程式が無いので困るという、

『はじめての物理数学』にもあるのですけどこれはまた一連の流れとして捉え辛い。)

ということで本屋でだらだら立ち読み物色をしておりましたら、「調和振動子は単振動と同様のもの」ということにここに来てようやく知ったという

なんともこっぱずかしいことに。

なんとかなりそうなのないかと探してみたものの物理のコーナーでもさらに力学ともなるとそう多くはありませんで、

更にもうなんちゅうか大学の専門課程で扱うような力学になりますと見てられません。

あとは大学の教養課程で扱うような物理の本ですと今度は高校物理に毛が生えたような感じのダイジェスト版になっていて

更に難しいの増やすというまあ高校の教科書の延長線上にあるようなはっきりいってわからん。

ということで結局馴染みがあってとにかく説明を漏らさないのもあって『よくわかる初等力学』前野昌弘著を選びまして

行ったら前野氏の著作を買うというのがパターン化してるような感じがせんでもないです。

また、教科書的対応が出来ないとどうにもなりませんので『これだけ 高校物理 力学編』桑子研著

で、勿体無いとは思ったものの、調和振動子の解法が載っていてということで『今日から使える物理数学』岸野正剛著

(※調和振動子以外の箇所も同様の難しさばかりの微分方程式)

を選びました。

ここいらで解法の解説でもすれば、万一こちらに辿り着かれた方のお役に立てることもあるかもしれませんけど、

いかんせん吉田節よりわかる解説が出来るとも思えません。

ということで解説は無理めです。

ただし、計算過程は省略無しでやっていますので画像の方は参考になることがあるかもしれません。

調和振動子2の画像での交換子、『虚数の情緒』でおし進められている方にはいきなり交換子出されて面食らうかと思います。

個人的にはあるうちに買っておこうと思って買っておいた『よくわかる量子力学』に載っていまして難を逃れました。

微分方程式に関しましては、特性方程式と呼ばれるらしきもので、「微分方程式の中でも簡単な方に入る」そうです。

まあeを微分したら定数が前に出てで、積分で逆を追えばいいですので、厳密なことをやると

結構厄介ですけど、それを抜きに考えると少なくとも順をきっちり追えば、何をしてるかは分かるモンです。

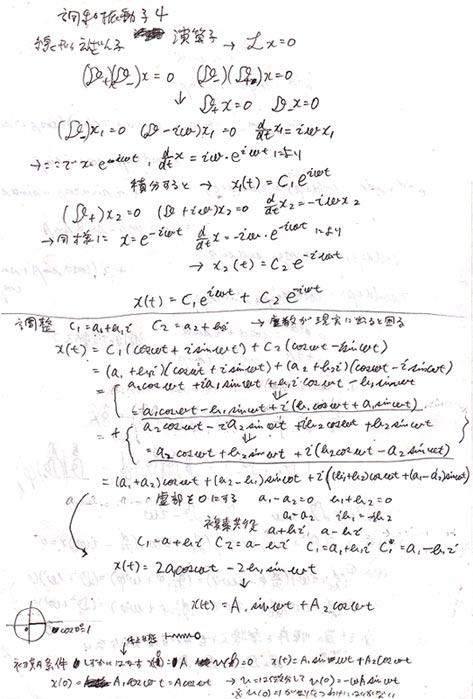

『虚数の情緒』では2次方程式の解の判別式を使うことが書いてありますが、、

特性方程式の解を扱う場合に解の判別法で登場します。

学校教育の流れを汲んだものが主流な感があります。

というわけで、たとえば『はじめての物理数学』、『よくわかる初等力学』にあるような、

三角関数を用いて微分方程式を解くようです。といっても2冊同じ過程をたどるかというとそうでもありませんで、

両者結構「曲芸的」なテクニックを使っております。

『はじめての物理数学』は主に高校生を対象にしているためか教科書どおりのサインの方でx(t)としてあります。

もっとも最終的には応用問題を紹介して(というか重要な式ですけど)テイラー展開からのオイラーの公式を導き出して、

そこからネイピア数を利用しての2階微分の方程式の解法を導きます。

『よくわかる初等力学』では前野氏にしてはeを用いた解法は味気ない感じでさらっと流し気味です。

しかしながら『物理数学』では、難解さ加減が炸裂しておりましてこれぞといった内容となっております。

なんだかんだいいながら結局のところ『虚数の情緒』での解法が「曲芸的」といいながらも

微分演算子の扱い方はいちばん難しくなく、わかりやすい方式をとっていました。

しかし、それをコンプリートさせるためには交換子無くして通すわけには行かぬこととなりまして、

なかなか簡単にはいかんということでしょう。

まあダラダラくどくど長々と調和振動子ネタで引っ張っておりますが、主張としましては、

余計なお世話は重々承知な上でもしもこのサイトに辿り着いてしまったのなら、自分がそう思うから他人もというわけにはいかんですが、

独習者であれば、ここのくだりはきっちり力技だろうが曲芸だろうが解かないと先に進めないほど、

結構な重要事項ではありますということを知っていただきたい。

これ一冊ではわたしは解きようもなかったですけど、実際のところは他を読んでからでは、

教育現場の流れを無視したかのような、或いは気にもせず、

吉田展開での状況証拠からのオイラーの公式を導き出してからの、オイラーの公式をフルに活用させての

調和振動子の流れは実際のところいきなり微分方程式が出ようが流れとしては淀みなくすっきりしています。

※これより2年くらい?経ちまして、改めて力学の本が増えることとなりました。

で気づいたことが、調和振動子のオーソドックスな解の出し方の上の感想が短絡的と思えたことでした。そこは申し訳ないです。

結構、eの虚数乗ぶち込んでいく場面もまま見受けられます。