布滝に行きたい

2014春、ようやく平坦地で20km、山歩き6km歩行が可能になりました。こうなるともう布滝が頭から離れません。

サブで使用していたバイクをほぼ一年ほったらかしでガソリン腐ってないだろうかと思いつつキックをしたらエンジンかかりました。

完全に終了したバッテリーを新品に換えましたらもう身体が言うことを聞きません。ということで布滝を目指すべく準備を進めました。

当日は朝4時起床。とにかく東栄町めざしてバイクに跨りました。R473から県道74号へ進み御園トンネル手前で右折して大笹山登山口を目指します。

(2014春の時点で乗用車はがけ崩れのため走行不可です)

登山口南側まで行こうと思い北側をパスしました。しかし、途中黄色テープで進入禁止となっておりました。(予定ではかつての大入集落への旧山道を頼りにしようとしていました)

諦めて北側登山口に戻って登山を開始しました。登山道は尾根伝いとなっておりました。そしたら途中岩肌断崖絶壁、しかも岩の間をまたがないと先に行けません。

足を踏み外したら帰られないような場所。山岳の手操れな方々はクリアされるようで向こう側に踏みあとがくっきりありました。私はそこで諦めて引き返しました。

問題は登山中風なのか、滝なのか分かりませんが遠くから轟音がとどろいていました。どうしてもそれが気になりましたので向かうことにしました。

鉄塔から踏み跡らしきものと、テープがありましたのでそこから下ることにしました。

そうすると沢が見えてまいりました。

この沢を見つつ尾根伝いに下っていったところ逆側の谷に滝がありました。(左画像)

山道がはっきりしていましてそれを頼りに下りますと、凄まじい轟音が聞こえてきました。

えらい急斜面の植林地帯の山道を九十九折に下っていきましたら、

「なんじゃこりゃあ、こんな滝愛知にあるんかいな」というような大きな滝が木々の間に見え隠れ。

うわ、スッゲ、こりゃまいった、なんだこれはと、相変わらず人がいないのを良いことに

感嘆の言葉をブツブツ繰り返しておりました。あまりにも舞い上がってしまいまして、

何度か滑ってずるずると危ないことに。

問題は滝下まで来て見ましたら、滝が全然見られない。

う〜む布滝じゃないのかなあ。

というわけでずんずん下っていきましたらなんだか滝巡りのサイトで目にした、

山小屋跡が有るのでした。

どうにも分からん、布滝なのか、別のなのか・・・。

いっそのこと大入渓谷までと考えたのでした。しかし、タイムオーバー。

加えてやはり無謀でした。脚の太腿つった。

補給休憩をして、大斜面のぼらななりません。

そうしておりましたら、斜面途中からピンクリボンの目印が。

それをたよりに行きましたら、全貌見られた。

あれ?見たことあるよなあ、布滝っぽいよなあ。

でもなあなんかこう茶色っぽかったよなあ。違うかもしらん。

春先なんで右側もふもふがあざやかじゃないだけかもなあ。

う〜む違うかも知らん。

でもまあいいや、こんだけ豪快な大瀑布なら間違っててもいいや。

自分では一生布滝無理かもしらんけどこれ見られたからいいだろう。

そう思いつつ撮影しまして再び急斜面へ。

まあ足がつっては休憩し、水分取ってチョコ食ってをしました。

これは御園トンネルまで続きました。

帰路の途中、やっぱ布滝だよなあちがうかなあ思いつつ

家に帰って速攻で調べましたら、布滝でした。

歩きに集中するほかありませんで、画像はどうも迫力も豪快さも出ませんでした。

しかしそれでも斜面を下りながら見た轟音と大瀑布が、

そういった無念さも吹き飛ばしてくれました。

かつての大入集落への道は未だ分かりません。

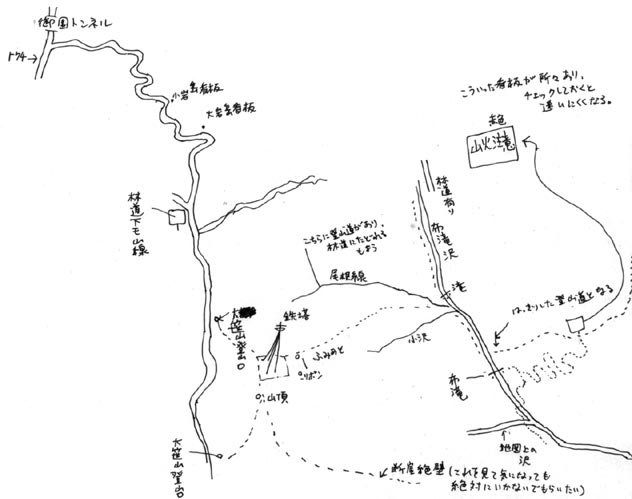

相当分かり辛い地図をアップしておきます。

(問題としては客観的な第3者のデータが無い為間違いが何処にあるのかも分からない)

正直に言ってこれを見て納得がいくくらい土地勘が無い限り厳しいです。

当日入山が9時、登山口に到着が13時45分。

布滝のみへのルートを予め知っていたら自分の脚で往復2〜3時間といったところでしょうか。

また、最後の2〜30分、鉄塔へのルートでやや道に迷いました。

完全に迷うのを100とすると50くらい。

特別な装備について。

アーモンドチョコ2箱。昼ごはん惣菜パン2、おにぎり1。水分2l。(非常用含む)

バイク用脊椎、肩、下腕パッド入りジャケット。オフロード用ニーシンガード。

(実際滑って受身を取ったらその先が石で、なかったら腕に大怪我をしていたかもしれない)

ハーフブーツ。着替え。

ロープに関してはそれが必要な場所は撤退を旨としていたので携行せず。

健脚で山に熟知しておられる場合であればさほど難易度は無いかもしれません。

しかしながら単独はというとお勧めはしません。

布滝再び

道中鹿が出るわ野兎出るわでなかなか気の抜けない状況でありました。

さらに御園の山中林道では舗装、未舗装問わず路面が荒れており、随分久方ぶりのフルサイズオフでのダート走行でもあり、まったく余裕のない道のりとなりました。

もしも大笹山経由で行くとなると4輪では最強軽トラ以外進めないのではなかろうかと思いました。

今回も上記地図の大笹山登山口北側が起点です。ここを送電鉄塔まで行かずに尾根線東進を試みます。

といっても再訪なので何処なのかわかる話で、

もしも万が一大笹山経由をされる場合は、地形図と、自分が何処を通ったかを

知る手だてとしてメモなりデジカメなりが、必須です。

さすがに雨後ではないので轟音は聞こえません。

といってもやはり布滝、遠くの方から滝の音が聞こえてまいりました。

そして前回の上流の滝の音がはっきり聞こえるようになりまして、

今回は滝つぼ目指します。

最後の一歩を降りれば正面も可能だったと思います。

しかし、ここで無理は禁物でしたのでこんな感じでの撮影となりました。

おそらく長靴ならば少し下流から沢伝い、沢歩きで行かれるように思いました。

残念なことにレンズが曇っていたことに全く気づかずボケた結果となりました。

朝もやが抜けてなかったのもあったかもしれません。

ここから沢沿いに道が伸びてまして、

一部崩壊が見られながらも比較的容易に下ることが出来ます。

おそらく布滝の上段ナメの始まりを告げる小滝付近で

左岸沿いにすすむ登山道を上り沢から離れます。

V字谷が険しくなっていきますのでどうにも沢沿いを目指す気にはなれません。

再び上記地図を見ていただいて、山火注意の看板のあるT字路で曲がり、

尾根線を下ります。

滝が木々の間から見られるようになってまいりました。

流石に2度目で、雨後の豪瀑でもないし、

刺激が薄れてるので今回は無いだろうと思っておりました。

しかし、抗いきれるものではなく、

「スッゲ、こりゃ参った、スッゲ」

ということに成り果てました。

脳内補正では鮮やかなのですけど、非情なまでに現実をカメラが突きつけておりまして、画像は脳内の印象を元に補正ソフトをフルに活用しております。

休憩前に時計を見たところおよそ一時間半ほどの道中でした。

帰路につこうと思って滝を見てましたら、どうもにも見られない中段より上が気になってまいりました。※といっても道中で上を見てるわけですけど、この時点で本人はあまり気づいてない、見てないことになっている。

えらく迷った末に行くことに。

初めのトライでは、岩肌に阻まれ、巻いて上っていくうちに尾根線登山道にまで出てしまいました。全くの無駄骨で、無駄に体力を削っただけでした・・・。

尾根線を上りつつ行かれそうな場所を選んで再びトライ。

端から頭に入れておいたことながら、いざ現実となるとやっぱり危険な状況がやってまいりました。

※この場合の危険な状況は確実な3点支持を失うことの無い場面で、無茶をしない前提です。安全を無視して片足立ちになるとか、絶壁を跨ぐというような類いではありません。

その日の天候の加減もあるとは思います、しかしこれほどのものが隠れているとは思いも寄りませんでした。

撮影中は忘れているんですけど、なかなかコワイところでした。下画像(布滝中段を上から)。

しかし、初訪時からどうも尾根線から自分の見てたところだけで30mは軽くあるような感じがしていました。さば読んで50mとホラ吹きたいくらい。そういうわけで今回その疑問が解決できました。

ここより上流は復路を考慮に入れると体力の限界が来まして、V字谷のナメははっきり見ておりません。上から見られる範囲で見たところでは岩肌を伝って流れているようです。

T字路で一息ついて大入渓谷左岸側の山を眺めていましたら今回も岩肌がすごおく気になりました。しかし絶対に見に行かないと思います。

→オマケ どうやら右側低木内で撮影したようです。

布滝再びの再び

では何か冒頭のパターン化されて尚且つ長持ちするのあるのかと考えるに何もない。

う〜む。

結局考えても何も思い浮かばず布滝です。

今回も上流側からです。今年のダニ出現は早くて例年よりも早くズボンがダニの群れに突っ込んで

数10匹ほど張り付くという気持ち悪いことになりました。

布滝沢左岸急斜面の山道はやや荒れてきておりまして、少しずつ危険度が増していました。

2016再訪時、右岸のほうへと上流に作業用の丸太で作られた橋が新たに設置されておりました。

冒頭画像は上段ナメから中段を見渡せないものかとあちこちうろついていながら、

結局これが限界といった画像です。

画像左は中段を大きく見せようとアングル考えて撮影しましたら、

かえって下のナメが寸足らずすぎて面白くなくなってしまいましたの図です。

サツキなのかつつじなのかは分かりませんけど綺麗なピンクが春の彩りを添えておりました。

豊根ダムより下流は主に花崗岩帯のようでした。

推測を脱せず全く信憑性もない話で三都橋花崗岩にも似た黒雲母成分が多い感じ。

布滝岩肌には石英脈が見てとれました。

豊根ダムより北側では領家変成帯に見られる変成岩が目立つように思え、

滝マークの滝である茶尾不動滝付近では道端に西三河低地で見られるような片麻岩とは、

異にする片麻岩様のものが見られましたけどまあ素人の感想くらいのもんで定かではないです。

どのような経緯があるのかさっぱりで、こと大入渓谷では花崗岩にかかる滝の割りに、

奥三河ではその段の落差が大きい印象があります。

ちゅっても自分の考えが全く空振りで花崗岩じゃありませんなどということもありまして

そうだとしたら目も当てられません。

ただまああーでもないこーでもないと推測して楽しんでいたとご理解下さい。

撮影ポイント付近ではよっこらしょと腰を落ち着ける場所がありまして

今回もここでだらだらパンやらおにぎり食べてゆっくりした後帰る運びとなりました。

いえもうここにくるとなんだか落ち着いて長居しちゃうんですねー。