見遠無名沢大滝?

久しぶりに南信行った際、「この感覚だと阿南辺りなら日帰りでも、道沿いくらいにすれば色々探索できるんじゃないだろうか」思い、調べることにしました。

阿南町にも色々とあることは知ってはおりました、しかしR151の急坂ループ近辺は分かっておらず、調べてみるとなかなか面白いものがあるなあと、興味深くなりました。

当初その中でも小見遠沢の滝へ行こうと調べていました。そこで近くの沢に国土地理院の地形図に滝マークがあることを知り、見たところ「あれ?」となりました。場所は天龍村神原字見遠。

黒点3つの滝マーク、しかもマークがあるのに紹介されたサイトでは上流には気配が無いような印象。時々ある地形図がやらかしたのか?どうにもうずうずしてまいりました。

ということで更に調べてみますと見遠にはかつて鉱業があり、鉱山があって坑道が残っているという。

沢自体は県道より100m弱で最上流、鉱山があったなら周辺で人が通っていただろう、斜面は厳しいだろうがなんとかなるだろう等々といったことで決行することに。

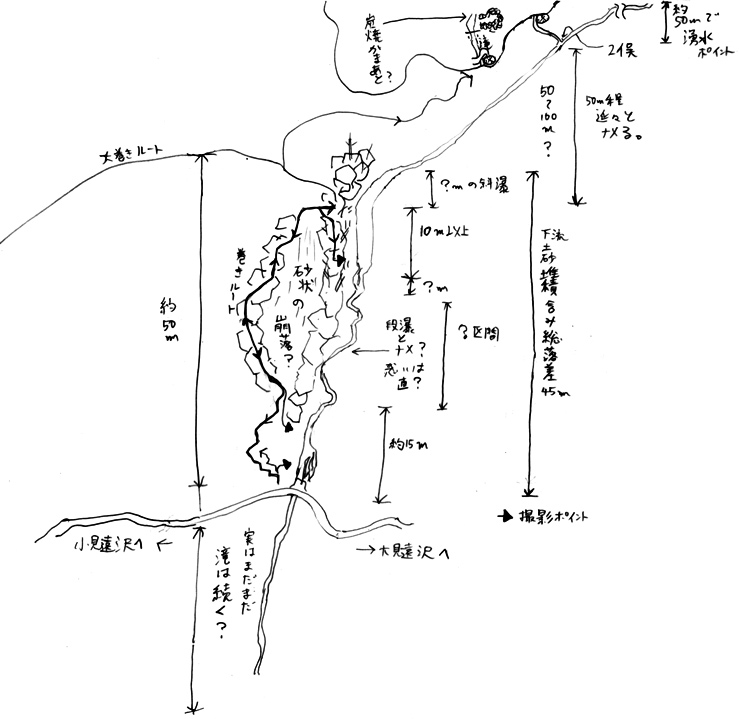

※今回の調査区間で少なくみて高低差15m多く見て30mほど未踏区間があります。ですので古真立後山東南部編クラスを期待されますと全く及びません、ご容赦願います。

しかし、今回は普段よりも鹿が近く、目の前に突進とか、野兎、小動物普段の倍。

どうにもまずそうなやな感じが出てきました。

挙句そろそろ阿南町突入のあたりでメーターワイヤ切れた。

停車して確認しても、う〜む、ネジ緩みを期待したけど完全に逝った。

ここで引き返したところでレーシック白バイに見つかれば整備不良で青切符。

行っても戻ってもどのみちあんまり変わらんいうことで

せっかくのゴールド免許ももしかすればということを思いつつ北上。

まあ却って踏ん切りがついてつき進み千石道の駅で休憩しまして一気に峠を下り、

r430に曲がり大見遠沢、すぐに見遠の無名沢に。

ぱっと見人工物の対比のせいかえらく「でけえ」。圧倒されました。

どうも斜面が見たところきつそうなので防護ネットくぐっての手段は他手段の無い時にということで、

更に東進して地形の様子見と駐輪ポイント探し。

小見遠沢にまで来てしまいました。少し下ると広い駐輪ポイントが情報どおりありまして、

そこに止めて徒歩にて再び無名沢目指します。

途中法面と、防護フェンスとの間に緩斜面が見られましたのでそこから楽をするべく大きく巻くことに。

踏み跡か、獣道かわからない道を高度調整しつつえっちらおっちら進みますと、

滝の音が聞こえてきましてビンゴと相成りました。少し下るとネットで見た無名滝が。

んで、失敗した。道路の防護ネットから入っても足場しっかりしてる感じ。

しかもワイヤロープでつってあるので掴まることも出来た。

ここで帰りに気力なくなってを想定して保険の撮影が左画像。

ところで今回の装備は、無いよりは良いと思える自転車用ヘルメット、

バイク用晩秋春先用ジャケット、肩、肘、脊椎プロテクター内臓、

オフロードバイク用ニーシンガード、足首を覆う軽量級の登山靴、水分2l、チョコ1箱です。

動きの制限はあってもガチガチの安全方向に振りました。

ここには保守点検用か定かではありませんがしっかりとした足場があります。そこを乗り越えましたら左下画像の滝が見えてまいりました。ここも保険のために撮影しておきます。

残念ながらここでも一旦滝を離れて巻くこととなります。巻いてから見られたのが右下画像です。

このあたりで主観的な体感では道路から45m以上は上った感がありまして、沢の様子を見るにこれより上流に滝があるのだろうかといった気配で国土地理院はやらかしたという感じではなさそうでした。

俯瞰撮影してましてやけに急斜面に見えますがそれほど急ではありません。しかし、沢伝いに歩く、沢沿いにまで下るとなると不可能な急斜面ではありました。

これより下流から下画像の滝までは、見られる限りでは滝らしきものは見当たりませんでした。

調査というわけで、更に地形図の沢消失地点まで目指します。

この上に立ちましたら沢は二俣に分岐しておりました。

どうも100m近くも上った気がしません。

とはいっても地形図上で沢の消失地点ではないとも言い切れない。

左下画像が左股を上ったすぐの画像です。

さらにやや上ったのが下中央画像。随分荒れていました。

ここでもう無いだろうと判断して右俣を上ります。

山自体は険しいというか、足場が弱く靴が沈み、

相当体力が奪われる感じでした。踏ん張りが利きませんで、

少ない手がかりを頼りに腕力を普段よりも使います。

右下画像が湧水ポイント付近です。

ここにきてさすがに150m以上は上っただろうと判断して、下ることに。

確認の為左俣の上流部辺りを目指して尾根を越えます。

左俣に辿り付くと、沢上流部らしくガレというのか小石ゴロゴロのそろそろ水がなくなってくるような感じが見られました。

左画像(上中央画像と同じ)の上にはおそらく炭焼き窯とおぼしきものがありました。

う〜むこの山のはげ散らかし具合は人の手に寄ったものなのか、

崩れやすい岩で小石ゴロゴロ状態では植物は育たないのか、はたまた採掘がこの場でもあったのか。

残念ながら諦めました。

再び滝上付近に来てしっかり滝を拝む為に下ります。ちゅっても急斜面でずるずる行きそうだわ木が足りないやらで生きた心地がしません。それでも、

下段は超広角レンズでもあれば歪みが出てももっと下まで撮影できたのですけど自分のカメラ事情では不可能でした。

下段はそれほど落差が無かったように記憶しています。また、上から覗き込んだ限り何か気になるものは無かったように記憶しています。

これはもう時々ある、難所では集中によって無の境地に入り、申し訳ありませんがすっかり記憶が抜けております。

これより下流を下ろうと思いましても行きようもありませんでした。で、横移動で巻き経路にたどり着くつもりで崩落上部箇所が行けそうでやってみたらまずかった。

行けるにはいけるけれど、えらい緊張を強いる羽目に。しかももう戻るのが勿体無いし、却ってヤバい。

そういうわけでいろんなことがすっかり吹き飛んだ・・・・。

下に降りて道路より見られる無名滝を撮影しまして、防護ネットをくぐって駐輪ポイントへ。

で、とにかくバイクに乗ろうと思いましたらあれ、「まんだえれえ、動きたくねえ」ということになりました。あの、小石じゃりじゃりと砂地のような山肌が相当体力を奪っていったようです。

あきらめて30分の大休憩。ようやくどっか行く気になって、エンジンかけて暖機して発進したらエンスト立ちゴケ。しまった、後輪の施錠外し忘れた。

ここまでグダグダのグズグズではどうにもなりませんで、これは慎重に帰宅するほか無いということで、ゆっくりゆっくり帰宅しました。

帰宅してから今回滝マークより下45m区間の欠落部15mが予想以上に大きい未踏区域だと気づきました。対岸からアプローチか、懸垂下降でも出来れば全貌が分かるのでしょうけど。

何とかしたいところですが、南信で調査となると悠長な時間も取れませんで、今後どうするかは全くの未定です。

もしもあの沢の横が広く開けて見通しが利いていたならば、下画像のような(下画像は主観で落差20〜25m)落差以上の大滝が見られたのかもしれません。

大見遠沢、子見遠沢の滝に挟まれた上、あまり見通しも効かないということでは無名の大滝というのも致し方無しといったところのようです。

見遠無名沢大滝?左岸編と見遠両澤編

思い残していることといえば見遠の沢。前回で充分な思いをしたはずなのに、ひと月も経てば辛さも忘れて行きたくなってしまいました。

もしや左岸からなんらかのルートがあるかもしれないということを思いついて試してみようということで再訪です。

さて阿南に着いた時点で6℃、やはり寒くなってきましたなあ。落葉絨毯の県道をちんたら走って見遠無名沢と再会です。

どっかに法面工事関係で踏みあとあるだろうと思って歩いていたところ、不動滝の看板付近で入り込めそうなところがありました。このあたりは地図で見たほうが早いです。

しかし、新たな発見もなく、見通しも悪く画像には収めておりません。

大きく遠回りして岩場を避けて下りまして、

木々のまばらな斜面を慎重に滝に向かって進みますと

丁度左画像が見られるところに辿りつけました。

残念ながらここから先はどうにも不可能でした。

右画像、前回不明だった中段が見られました。

右上より下流少しだけとても見辛いものの、

土砂に埋まらずに残った、苔生しした岩肌と流水が辛うじてわかります。

長いことしゃがんで悠長にいられる場所では全く無く、数枚の画像が手一杯でした。

この区間は大体10〜15mほどといったところ。

前回見つけた滝が遠くにあるように見えますけど、これはレンズの関係で、

実際はもっと近く見えました。

右画像左下の小さな釜より下流が気になり一旦沢から離れ、

横移動して下れそうな場所を探すことにしました。

(下画像左は見づらいですけど、右画像右上のアップです)

そこで困ったことに指から血が出ているのに気づきました。

人差し指の皮が切れて捲れてました。まあ深刻的ではないですけど、

難所(あくまで私にとっての)続行は止めたほうが良い感じ。

応急処置しましてどないせいかしらん考えつつ、

釜の下くらいは見とこう思いまして慎重に行きました。

残念ながら深くえぐられてまして、正面に回らない限り無理でした。

但しその場所は、おそらく、

下段の滝の上部にあたる一本の細い流れのところかと思われました。

土砂が無ければもしかしたら

見応えのある滝がかかってたんじゃあるまいかと思うに残念でした。

更に下りがてら法面工事痕でもないものかと、足場を探しました。

(といっても猫の上ったはいいが降りられない感が強く緊張を強いられました)

残念ながら一部斜面がえぐられ、えらい急斜面が途中ありまして、

道路から見られる無名滝の落ち口にはたどり着けそうにも無かったです。

上から回り込もうにも岩肌か、木々が酷くまばらな柔らかい土の斜面で、

全く取っ掛かりがありません。

えっちらおっちら下ってバイクの駐輪ポイントで一休み。

ガードレールから沢下流を覗いたところ急流ではあるが、

なにやら土砂がいっぱいの気配・・・。怪我のことも考えここは行かないことに。

大体一時間ほどの調査でした。

時間もあることだしで見遠両澤の不動滝を目指すことにしました。

※晩秋の山北側斜面の朝の時間帯に加えて

西に向かって逆光撮影でして、見苦しいです、容赦願います。

今回更に困ったことにカメラの充電を忘れていまして、大見遠で残量が怪しくなりました。指が難儀だったこともありまして撮影しやすい場所での一番押さえておきたい姿のみです。

見遠無名沢大滝?はどうやら段瀑帯の大滝で間違いなさそうではあります。しかし、2段目を段瀑と捉えられるかは難しいところで、それでも個人的には見応えがあるとはいえないながらも段瀑としたいところです。

また、黒丸3つの滝マーク、これは色々考えました。

推測として昔は荒れてなくて土砂が水を吸わずに一気に増水した際、上段から中段にかけて岩肌いっぱいに広がってえらい幅広のカーテンのように滝が流れていたかもしれません。

幅広ということで黒丸3つかなあと。昔は水量豊富だったかもしれません。あとの推測は、前述した河原までの大段瀑帯。どこかで20m越えの滝幅があるのかどうか。

(国土地理院のやらかしも否定できませんけど)

改めまして最上段のほぼ直瀑の急傾斜瀑は、遠めで見ましたら10mは確実にある感じで、大見遠の不動滝で15mを比較しても主観的には遜色ない。

おそらく最上段のナメ部分加えて大きく出て20m、小さく出て15m。2段目小段瀑帯10〜15m。3段目が土砂の堆積分、上の小瀑を足して15mといったところでしょうか。