久々 |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| 2020の秋、ある日三河某所で地元の爺様と山の話をしておりました。 「あっこの山はどこからどこまでが何々山でどうなっとるかわからん」、「ああ、あれは開発で確か別に山の名前つけたんすよ、元はひとつっすよ」 「ほうか、んで、なんちゃらの名所があるのはわかったけどそこまでいけんかった」、「ええ、もっと奥まで行けばよかったんすよ、全然景色が違うんですぐわかりますよ、うにょうにょな感じっすよ」 ※微妙になんでか地元でないオレのほうがそういうのに詳しいという。 「なんだ、小学校とかの遠足で行ったところじゃないか、昔は裏から行く道があってそっから登った」※後日自分でトライしてみましたが既に藪に囲まれて不明 「おお、ほんでなあもっと向こうの山は、ガキの頃水晶採りに行った」、「(私、目の奥でキラーん)ああそうっすか今度見に行ってみますかね」 「いってみ、建物わかるだら、あの辺から入る」 というわけですっとんでまいりました。 といっても、もともと怪しい気配ぷんぷんの山で「もしや出るかもしれん」と思いつつあまりにも怪しさが露骨過ぎて罠かもしらんと感じて結局行かず仕舞いの山でした。 残念ながら爺様の時より50年以上経っていましたので「もしや?」な感じのところはズリ化しているような模様。 それでも丹念に石英脈追ってみまして、(さすがに昔の話で、具体的なポイントまでは言わずじまい) まあ、水晶が出る時はいつも唐突な感じで、見つかる時はあっけないもんです。 岩ひとつ越えたら足元に、長いところで幅30cm以上のデカ群晶が横たわっておりました。どうやら新たにがけ崩れで鮮度ばっちりの新鮮なのが転落した感じ。 しかあし、運がいいのか悪いのかワカラン、これまで自然の中では見たことなかったちゅう人生初の、下手すれば今後見つかることかなわんようなデカ群晶、 ひきしまった石英母岩の奥行きがでかすぎて40〜50cmはある、両手で抱えて上がるけど、腰までは上がらん、クソ重い、重すぎる。 なんとか割れんもんかと思ってもガチゴチの石英で、しかも普段割るような片麻岩と違って目が無い、割れん。 |

||||||||||||||||||||

|

で、悔しさをにじませつつボーッと辺りを眺めていました。 「この転落跡の片麻岩のズリ化した下にかつての水晶あるやもしれん」 等など思いつつ、それでもどうにも出そうな感じもしない。 でなんともならんなあ思いつつ更にボーッ。 そこでようやく、「多分この手の届かない上の部分が崩されずに残って、 最近どさっと落ちてスパッと崖がなってるんじゃあるまいか、 更に上に何かあるかもしらん」 と、思いなし、ここのところあまりやらなかった岩肌つかんで登るを敢行することに。 あまりやるもんじゃないです。 ところどころ根が張った木があったのが救いではありました。 これがなかったら出来ませんでした。 下を覗いてちょうど水晶ポイントの真上まで来まして、(そこそこ怖いです) 斜面にへばりついてよくよく観察しますとありました。 土に半分以上は埋まりつつも群晶が。 ※その群晶は続編で登場します |

|||||||||||||||||||

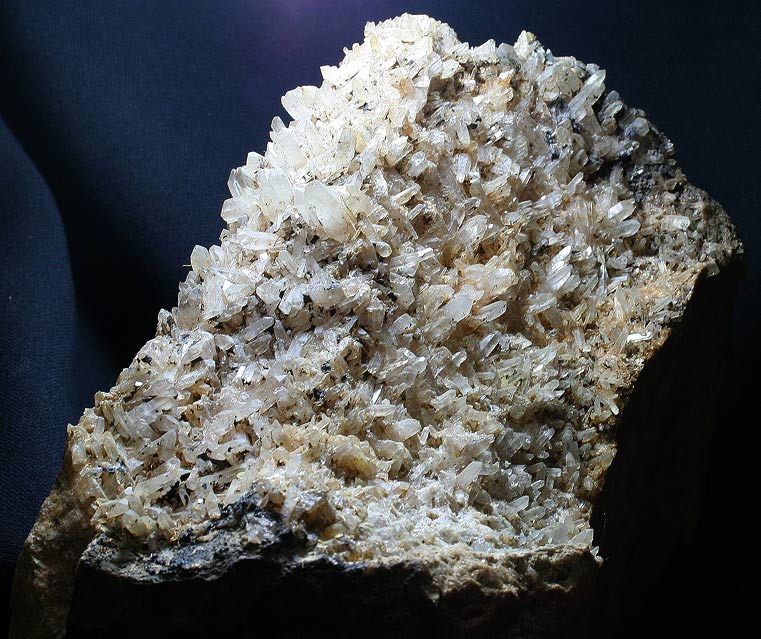

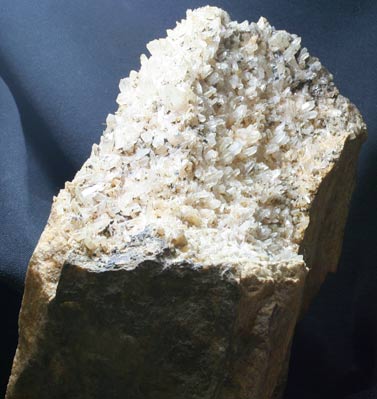

| 問題としましては長い年月で露出していたらしく、いろいろなものとごっつんこで水晶が割れていることでした。加えて引っこ抜くのに難儀した原因が引っこ抜いて分かったんですけど、 母岩部で長さが20cm強だったという。 上の画像2つは、メインの群晶抜く為に周りの母岩をこじったら取れたもの。 下画像は、採れた群晶の岩の目が、洗いをしたら水でも入ればすぐ割れそうなところを割ったもので、これで母岩長さが11cmほど。 冒頭画像のものは群晶長さで9cmほどで、母岩の長さは15〜6cmあります。 というわけで割らなければ(といってもちょっと手でこじったら多分割れるでしょうけど)、幅20cm越えのそこそこ大きめ群晶ではありました。 一番大きなメインの群晶は片手で持てはするものの、今回靴がややヘビーなところ向きでなかったり、割れたりとか、一部ぼろぼろ水晶取れるということやらで、 ヤバめなところをこの群晶かついでこの靴で下れるか?ということもありまして、再度埋め戻しました。 |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| 水晶単体の大きさは冒頭画像の手前ピンボケで1cm程でして、そう大きいものではないのですけど、数年ぶりのまとまった群晶であること、 これまでの採集歴ではこれでも自分では水晶の大きさが普段見つかるよりも大きいものですので、久々の収穫となりました。 |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

砂質片麻岩のあいだ |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| 前回の事があってから、再び採集が進むかといいますとそういうわけではありませんで、相変わらず山ほっつき歩くくらいでした。 数年前にちょこちょこ行く山道登っていたら車の人から声をかけられ「この先下るんならがけ崩れで通行止めだよ」 ということで、それならなんか見つかるかも行けるんなら行ってみようと行ってみましたら、下りはじめたらバリケード。機を逸しました。 (※といっても深刻なものではないです。そういう場合は先ずここで書きませんし、行くこともないです) その後、ものものしい方ではなくて軽めの金網で法面処理がしてありました。 それで、今年に入り若干土砂崩れがあり、網の下で土石が溢れ出ていました。数年前に気づいたことで砂質片麻岩に石英の細い脈が見てとれました。 それを思い出して、少しばかり気にかかり、目に止まる石を物色しておりました。そして見つかったのが画像です。 残念ながらこれのみでして、数年前にもっと出たのか、もともとイレギュラーな感じで一箇所だけ石英の隙間で水晶出来て潰されたのかは定かではありません。 |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

キンキラキン、小さいけど |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| 三河の山々を歩いていますと、凄く小さいながらも水晶が散見される(範囲は狭いです、)一帯が見つかることがあります。 画像もそんな山で見つかった水晶です。実際画像中央のもので0、5cmあるかないか程度です。画像ではある程度は伝わるかと思いますが透明キンキラキンです。 ※延坂周辺ではありません 珪質片麻岩の凄く狭い空隙にこれまた凄く小さな水晶が数mに及んで露頭化しておりました。で、しつこく睨んでおりましたら10cm未満の短い幅でちょっと大きくなっている水晶が見つかりました。 画像がそれです。標準的な大きさが画像右の極小水晶です。 |

||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

| なかなかの透明具合ということで向こうが透けて見られます。少しだけ空隙が広がっていてその分少しだけ大きさの異なるものが出たという感じです。 といってもまあ、小さすぎですので、これを探して喜ぶようなものは私だけくらいかもしらんです。 |

||||||||||||||||||||

甘くない |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| そろそろそこそこ水晶採れたという達成感が欲しくなり始め、かつてそこそこ採れた場所を再訪しまして見落としが無かったか調べなおしました。 結局のところそれほど甘くはありませんでした。 画像は残念ながら川ズレでバキボキの群晶です。 そういうわけで、さらに意地になり、頁冒頭の場所を再訪することになりました。 |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

物欲に負ける日 |

||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

| 前回から今回の間でも、山歩きついでに「水晶出んもんか?」という感じで探してみてもこれはというものは出ませんでした。 こうなってくると物欲が募るばかりで、結局頁冒頭へと再訪することになりました。きっちりと軽登山靴、晴天を選び、0.9kgハンマーとタガネを用意しました。 カメラはかさばるので用意しませんで、デカ群晶の画像は無いです。まずデカ群晶を割るべくタガネをあててバコンとやってみましたけど、ビクともしませんでした。 「やっぱ無理だわ」となりまして、慎重に岩肌を上りまして、先ずは上画像の群晶を再度掘り出しました。 で、改めて観察してみますと物欲に目が曇っていてすっかり忘れていました。長い年月がけにへばりついて露出していた為に、結構水晶がバキボキだということに。 それでもなお物欲が勝り、「このままこの(あとで計ったことですけど)最大幅20cm弱、最小でも10cmのこいつを逃したら一生ないかも知らん、バキボキが逆に幸運で運を使い果たすわけでもねえ」 というわけで持ち帰ることとしました。 |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| 今回、再訪した理由に「他にもこの崖の周囲にあるに違いない、何処かにあるはずだ」ということがありました。しかし30分ほどヤバい思いしつつうろうろしても見つからず。 作業するには危険なところで、動けば動くほど危ない目に合う確率が上がってくる、う〜む。 という感じをかもしつつ、群晶出た下を眺めていましたら、「ちょっと待てよ、土の斜面にあるあの石ころはなんなんだ、その周囲に岩が眠ってるんじゃないのか?」 ということに気づきまして、片手は側にある低木を掴んで体重を預け、おもっくそ手をのばして石ころ引っこ抜いて出来た穴を手探りで掘ってみると、 久々の複数群晶収穫の気配、そして延坂以来数年振りの、指にチクチクが伝わってくる。 で、まあ出ました。上画像のものは母岩長16cm。そして下画像最長幅で8cm等々が。 |

||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

| 問題としては、はじめの群晶が高さがこれまた20cmはあって、かさばるは重いわで、お持ち帰りの数が限られてくるという。 掘り出したものを物色しまして、数個ほど選んで持ち帰ることとしました、他は埋め戻しました。 もうひとつの問題ははじめの群晶を背負って斜面下るには少し重くてバランス崩すとすごくまずいことになるということで、これは斜面のひっかかりで手で押さえつつ置いておきながら、下まで降ろしていくという。 あらためまして記憶を辿ると「おまえはそこまでして欲しいのか」という感じがふつふつと漏れ出してきます。 |

||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

| 水晶自体は、三河でそこそこ出るやや半光沢の白っぽいもので、それほど特筆するようなものではないです。 大きさは三河としても小さい方ですけど、自分にとってはやや大きめな感じです。そうはいっても群晶の散らばり具合の面白さと、割れの少なさは これまでの自分の採集歴では延坂以来数年ぶりのいい具合加減です。 また、上画像は同一の群晶で、大体同じ位置を逆方向で撮ったもので、こういう溶岩?かなにかになぎ倒された場合は見るも無残になる場合が多そうですが、 ここでは一歩踏みとどまって一方向からだと良い感じの群晶で見られるものがありました。 上画像群晶は、母岩長16cmで紹介しているものと同じものです。 |

||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

| 上画像で母岩幅4、5cmくらい、右上で2、3cmくらいのが後は出まして、上で紹介してきたものが洗ったときに目もあてられんかったら困る言うことで、保険に持ち帰りました。 |

||||||||||||||||||||

|

他水晶と比較しますと、比較用群晶が、水晶単体が最大のもので3cmのモノです。 手前の水晶が今回採れたもので、左側ので標準サイズ1cmほどです。 比べてみるとやはり小さいです。群晶内で一番大きいもので2cmくらいでした。 今回を境にようやく、時折訪れる水晶採りたい病がおさまりました。 |

|||||||||||||||||||